城投公司一个城市不可或缺,却又不被大众所知的存在。从分税制改革起,地方政府的钱袋子被扎起来,在财政的钱已经不能满足地方发展需求的情况下,财政保运转,融资保发展,而作为融资主力军的城投公司,似乎从诞生之日起,就注定着其艰难的一生。从1998年国家开发银行重点支持芜湖市设立城市建设投融资平台开始,到个别地方开始利用平台对接国家资金,推进城市基础设施建设和探索政府投融资体制改革。尤其在城镇化进程加快的背景下,例如:从2015年至2020年间,中国城镇化水平的不断提高,到2020年末中国常住人口城镇化率为63.89%,这些数据的背后是海量资金的投入,也是城投公司债务快速增长的原因。只重融资,不重运营,很多地方政府对于城投公司定位就是融资工具,通过一系列的资产和财务包装来实现融资,营收靠财政,一方政策要求城投公司市场化运营,一方面地方政府要求城投公司承担更多的责任,多重博弈之下,造成城投之难。

政府资源之下的市场转型之难

城投公司发展壮大离不开地方政府的资产、资源、资金的三重补给,使得城投公司有着远超过一般企业的体量。但是正如城投公司存在的意义一样,地方政府之所以全力支持城投公司,也是将城投公司当作政府的派出机构,利用城投公司作为经济实体完成很多行政职能部门无法完成的事。虽然依靠政府能够迅速做大,但是以国发19号文为标志首次要求城投公司走向市场,再到43号文、新预算法、50号文、87号文等不断要求城投公司融资、注资、项目运作等方面全面市场化,打破了城投公司等政策红利、靠政府资源、要财政资金惯性思维方式。为了保证城投公司符合政策的发展需要,很多城投公司退出政府融资平台序列,同时发表声明自己作为一个市场化的主体,不再承担政府举债融资职能。一方面对于城投公司本身而言,离不开地方政府的直接支持和间接支持,另一方面多数地方财政只能保运转,需要城投公司融资保发展,这也是地方政府牢牢掌握城投公司的根本所在。城投公司的资产资源是地方政府给予的,甚至主要领导层都是来源于政府机关,所以城投公司在核与壳打上政府烙印之后,城投公司市场化转型之难不言自明。融资困境之下的项目运作之难

近年来围绕着城投公司的关键点就是融资收紧,从国发43号文建立政府债务管理体系,到17年由于城投公司债务快速增长,融资政策收紧,再到财金23号文后,融资政策全面收紧,随后政策频出对城投公司融资进行全方位规范,包括清理规范城投公司,剥离其政府融资职能,全面遏制地方城投公司新增隐性债务,并打破城投公司地方兜底的幻想。尽管在短期内很难看到城投公司实施破产重组,同时很多城投公司打着脱平台的名义,走向市场化,但实质上多数城投公司还是以政府项目为主,这类项目往往收益有限,财政支持有限,融资来源有限,而资金的需求却是一个无底洞,这些因素叠加对城投影响不言而喻。虽然从政策上来说运作纯公益不合规,但是城投公司通过一系列的包装将这些项目自平衡,在政策红利期,城投公司尚且能延续这种模式。过度融资,不计成本的搞融资为了政绩上工程,过度透支未来的信用,不合理确定建设发展支出预算规模,也占用了本该可以属于优质项目的运作空间,也造成了城投公司项目运作的困难。尤其是在60多万亿的债务压力下,城投公司还本付息尚且困难,项目运作更是路越来越艰难。

积重难返之下的债务化解之难

自08年四万亿计划开始,城投公司无论是数量还是融资规模都呈现几何级增长,据统计2022年底,城投公司的债券、银行贷款以及非标等有息负债余额已达到65万亿,其中城投公司存量债券余额达13.91万亿元。而地方政府的“隐性债务+显性债务”大约有100万亿元,且债务规模还在不断增加。虽然近年来,监管层对城投债务、隐性债务、地方债务一直保持高压态势,如“红橙黄绿”债务风险等级评定、财政系统“隐性债务”黑名单等,从这些政策的执行效果来看,只能徒增城投公司的融资成本。平台经济实质上是土地经济,除却一二线城市通过土地财政能解决城投公司沉重的债务负担,多数地方城投公司因为沉重的债务负担陷于借新还旧的无限循环之中,且多数城投公司之所以保持着平台信抑,是因为谁都不想踏出违约的第一步。从长远来看,政策的高压、财政的紧张、经济的不振,城投公司违约似乎会是不远之事,例如贵州省已明确化债工作推进异常艰难,靠自身能力已无化债方法。所以从最终来看,城投公司靠自身,靠财政已经无法化债,如果不能像2014年的债务置换,或者进行债务剥离,再通过地方政府优质的资产资源注入,让城投公司得以轻装上阵,那就很难真正化解城投公司债务。层层合规之下的日常工作之难

近年来城投公司实体化运营一直是其工作的重点,但多年来的人员、管理、业务等方面都欠缺,导致城投公司屡屡因为各类不合规事情而受到各种各样的处罚,尤其是融资方面,例如银行贷款出现政策性银行挪用,商业银行贷款手续不完备;债券类融资出现遴选没有走招投标流程、债券代销居间费用的支出没有履行完善的内部决策流程、债券的最终融资成本超过融资规章制度的规划、没有履行完善的内部决策流程、后期的资料归档不到位等;非标类融资常见问题,全年的非标融资超过当年融资总额限定的比例、居间费用的支出没有走完善的内部决策流程、内部收益率与汇报利率不相符等。城投公司合规性要求覆盖到城投公司全业务领域,以及分支机构,必须要贯穿到城投公司的决策、执行和监督的全流程。而对城投公司日常经营性的合规监督管理,要求突出预防协同监督监管的方式管理企业合规风险的防控。同时,还要求设立企业日常监管和应用的合规管理部门,组建独立链条全维度参与的合规管理体系。这一系列的措施虽然能够保证日常工作的合规性,但各种流程的申请和审批也在一定程度上造成城投公司日常工作的艰难。财政紧缩之下的资金补贴之难

除却少数几个经济发达的省市,多数市区县级行政区面临着财政保障能力低,财政只能保障基本运转,组织收入难度加大,收入质量不高,财政自给率较低;债务规模大,政府综合收入下降,债务率逐年递增,风险防控难度增大;城投公司实体化运行较弱,市场化程度不足。城投公司从本质上来说是与土地财政密不可分,同时依靠土地财政一路发展起来,城投公司依靠土地的变现一路做大资产规模,依靠地方政府的注资获得大量的基础设施代建业务,同时也依靠政府的财政资金解决债务问题。从本质来说,城投公司从项目到资金都依赖地方政府的输血,是政府主导下的“代融资、代投资、代项目管理”发展模式,所以在土地财政难以为继的情况下,多数底子薄弱的城投公司,叠加经营性资产不足、市场经营业务少、造血能力欠缺等因素,导致可持续经营出现问题。虽然发达地区的城投公司经营性资产、经营性现金流、造血能力都呈现出良性循环,但是这类城投公司背后也离不开财政的支持,只不过这些支持从财政直接的资金转向隐性支持。所以大多数城投公司从政府输血向企业造血的阶段,也多半是艰难的过程。图1:2023年1-5月多数省份土地出让金同比增速仍为负

政策不明之下的尺度把握之难

城投公司的诞生、发展、困境都离不开政策的推波助澜,政策对于城投公司的影响是最直接,也是最显著的。一个宽松的政策可以让城投公司轻松面对还本付息的压力,一个紧缩的政策也可以让城投公司面临四处筹钱窘境。从08年四万亿计划开始,政策对于城投公司的调控越发明显。城投公司发展现状除却地方经济因素外,还取决于自身对于政策的把控力度。例如:在四万亿计划的刺激下,很多区县级平台公司把握机会开始大量借贷完成基础设施建设;17年出台政策通过债务置换解决地方债务问题用低成本的地方政府债券去置换高成本的非标、贷款和城投债以降低财务成本;疫情期间,很多地方静默的状态导致地方政府不可避免的财务下降,为了保证城投公司还本付息,很多评级机构降低评级要求,这直接的结果就是很多区县级城投公司获得AA+评级。同时,还有很多城投公司没有抓住政策契机,例如很多城投公司对于债务置换政策理解不透彻,出现应报未报的现象,导致后期还本付息压力巨大,反而那些将债务应报尽报,早报多报的却能充分享受到政策的红利。可见政策的变动对城投公司是机遇也是挑战,如何在政策框架内,将自己的利益最大化,对城投公司困难重重。评级困境之下的融资增速之难

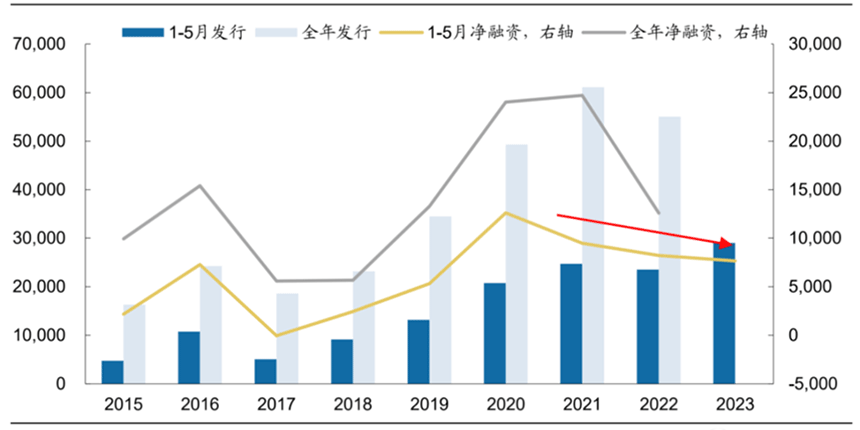

近年来受困于疫情的影响,经济持续下行,导致很多平台公司主体评级下调或负面展望。由于评级下调城投公司在资本市场直接融资的成本以及额度进一步受限,同时与银行之间的合作也会受到很大的影响,即使当地银行的分行想要合作,总行同意的可能性也是微乎其微。评级困境导致平台公司融资缺乏可持续性,同时叠加平台公司的业务构成单一、资金投入大、经济收益少、回报周期长,造成城投公司难以依靠自身经营实现经营性现金流覆盖到本息。也正是由于评级下调带来的后果就是政策性银行债务置换、市场化债转股、债务重组等方式来缓释债务风险的路都难以实现。从净融资结构来看,城投私募债净融资相比2022年同期增加36%,占比也回到54%。但是低等级城投债净融资相较去年同期下降280亿元、区县级城投债微增303亿元,占比分别维持在17%、35%的较低位水平,这些平台新增债券仍较为困难。图2:2023年1-5月城投债净融资延续下降(亿元)

政策热点之下的自身发展之难

城投公司从以融资为主要业务,到以造血为目的的转型发展,再到参与地方产业转型升级,在政策热点驱动下地方政府赋予城投公司的职能越来越多,例如赋予城投公司传统传统的产业园区为零碳园区、智慧园区、数字化园区等概念;鼓励城投公司设立产业投资基金;围绕数字中国建设、“双碳”战略实施等国家战略,将业务聚焦城市更新、保障房、智慧城市、大数据、新能源等战略性新兴产业的投资布局。一方面是地方政府对城投公司赋予的厚望,另一方面是多数城投公司面临着人才和经验短缺的现实问题。就拿产业投资基金来说,由于亏损风险,让城投十分谨慎,由于产业基金做股权投资旦发生亏损,城投及相关的决策与操作人员很难撇清责任。城投公司的产业投资基金最核心就是招商,推动本地产业升级,所以地域限制也给产业投资基金的运营带来难处。城投公司多年来融资为主的思维惯性,导致城投公司不具备运营这产业的基因,且围绕着这些产业的人才却是迟迟无法解决,一是城投公司很多来源于行政事业单位的人员不具备专业运营能力,二是很多区县级平台对于人才没有吸引力。结束语:城投公司为每个城市的发展立下汗马功劳,每个城市从旧到新,城市功能从无到有,从有到优都有城投公司的“影子”,地方经济就是城投经济,从城投公司的发展历程来看,其一直在做着最难的事,尤其是2020年以来,城投公司进入了一个新的发展阶段,监管政策、信用评级、债券市场和信贷市场都出现了新要求,这些监管措施的实施,进一步规范城投公司的发展,叠加城投公司身背的巨额债务,可能成为影响地方经济的不稳定因素,但是需要正视城投公司的经济贡献与历史价值,同时还需要承认的是,除却极少数城投公司存在投融资决策失误外,城投债务最终实际上承担了改善地方基础设施和市政工程责任,同时城投公司还配合承担了很多需要财政资金来承担的开销,所以也给城投公司带来巨额的存量隐性债务,因此,城投之难,多数是因为城投公司承担了本不该属于它的责任,道阻且长,不能一味地给城投施压。