原创丨【地方隐性债务化解系列】专题五:地方隐性债务化解的总体思路

上期回顾:原创丨【地方隐性债务化解系列】专题四:地方隐性债务滋生的根源及化解困境

下期预告:原创丨【地方隐性债务化解系列】专题六:地方隐性债务化解的主要实践与局限

目前来看,我国化解地方政府隐性债务风险的共识是以化解存量隐性债务和遏制隐性债务增量为核心。对于化解存量隐性债务,财政部强调,坚持中央不救助原则,做到“谁家的孩子谁抱”,建立市场化、法治化的债务违约处置机制,稳妥化解隐性债务存量,依法实现债务人、债权人合理分担风险,防范“处置风险的风险”。对于遏制隐性债务增量,财政部在《关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》中指出,要进一步完善地方建设项目和资金管理;管控好新增项目融资的金融“闸门”;强化中央企业债务融资管控,严禁违规为地方政府变相举债。

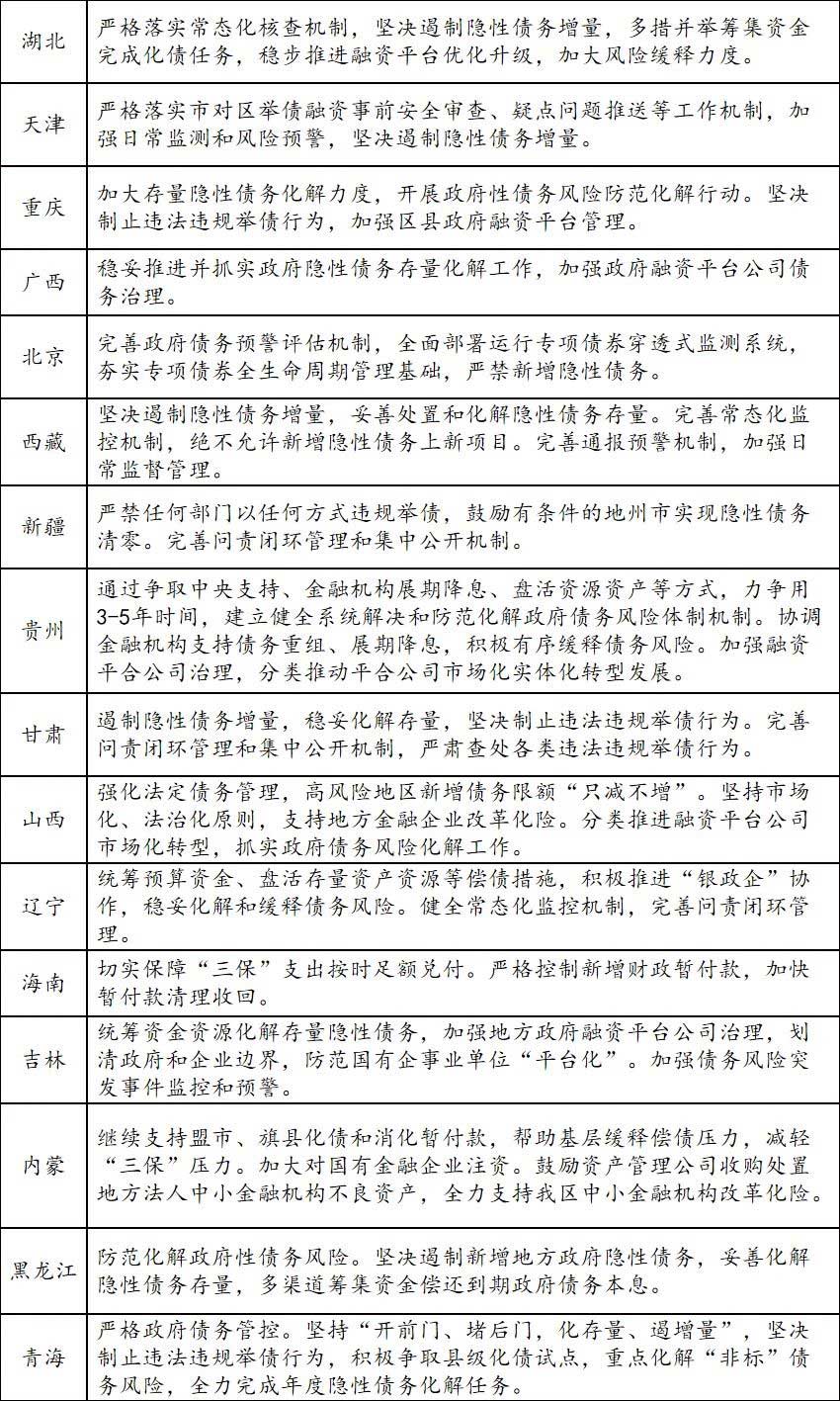

从各省预算执行报告的2023年预算草案部分的表述来看(表1),“化存遏增严追责”化债原则始终贯彻其中。

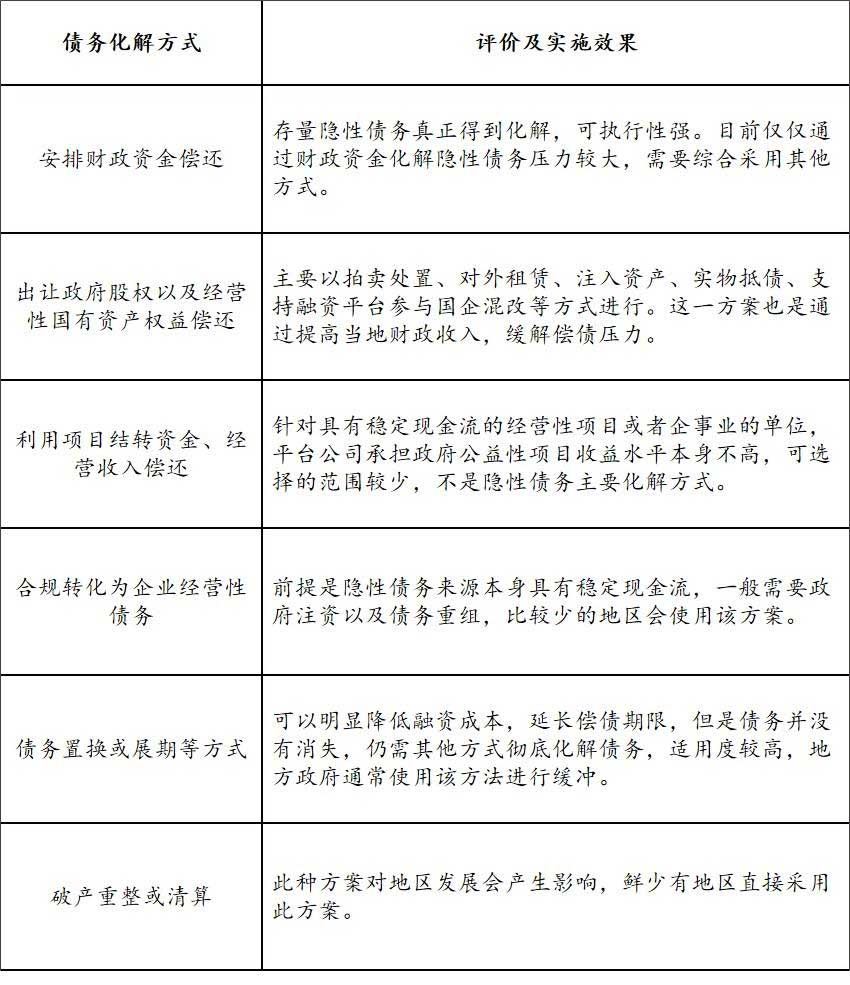

表 2:隐性债务化解方式及评价

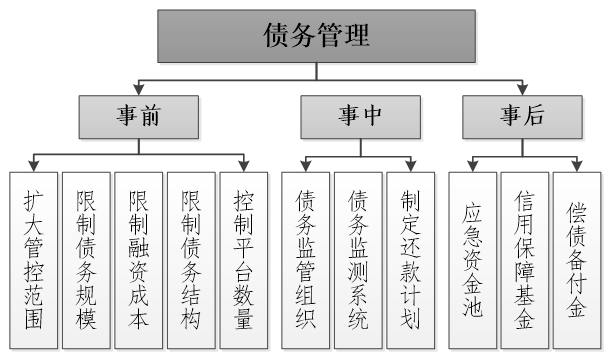

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)提出的“妥善处置和化解隐性债务存量。完善常态化监控机制,进一步加强日常监督管理,决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子”,可进一步将地方债务化解规则可概括为“加强债务管理”、“健全监测机制”、“处置隐债存量”和“遏制隐债增量”四大要求。各省市围绕上述四项化债要求制定相应政策细则,围绕债务产生的阶段,可分为事前、事中、事后三个阶段进行债务管理(图1)。

图 1:地方债务管理三阶段

(一)事前:防患于未然

在债务产生以前,通过扩大债务管控范围、限制债务规模、限制融资成本、限制债务结构、管控平台数量等,防患于未然。在债务规模、融资成本、债务结构、平台数量等方面进行严格管控,有助于规范区域融资、降低债务风险。

1.扩大债务管控范围

江苏多数地级市、安徽和湖南部分地级市在隐债之外,强调对“经营性债务”进行管控。如连云港提到“加强政府性债务管理,实施政府债务、隐性债务和融资平台公司经营性债务风险同步防范与化解”;南京提到“将平台经营性债务纳入整体债务闭环管理”;泰州提到“继续抓好融资平台公司经营性债务管控工作”;长沙提到“对区县(市)经营性债务全面核查”;黄山提到“持续加强经营性债务管理,全方位、全维度严防债务风险”。

2.限制债务规模

江苏省多个地级市下发限制市属国企的融资成本的通知,常州提出“严控债务总量”;徐州提到“对融资平台公司债务规模和资产负债率实现‘双管控’”;泰州提出“严控经营性债务规模,全力压降融资综合成本”。

3.限制融资成本、债务结构

该举措也以江苏地级市居多,如镇江市要求市级国企及下辖区、县级市国企编制“融资成本削峰计划”,压降利率超10%的存量债务;盐城提出“严格执行融资成本控制线”,清退成本8%以上融资;南通提出“开展债务成本‘削峰’行动,重点清退非标融资”,对融资成本6%以上的隐性债务全面清理、分类处置;泰州不仅要求市级国有企业每笔新增债务年化成本原则上控制在6%以内,甚至,区级国有企业每笔新增债务年化成本原则上控制在7%以内。

4.管控平台数量

泰州提到“推进融资平台公司清理整合,清理归并低效、无效融资平台公司超400家”;镇江提到“通过‘撤并转提’清理整合平台公司,持之以恒推动政府性债务和政府性债务率‘双降’”;永州提及“推进融资平台公司‘子孙公司’关停并转”。

(二)事中:管控债务风险

债务产生后,通过债务监管组织(如债管办)、债务监测系统(财政部、纪委、国资委、企业债务管控系统)、制定还款计划(如631偿债机制)等举措管控债务风险。

1.债务监管组织

松原提到“设立政府性债务管理领导小组和政府性债务风险事件应急领导小组”;柳州由市国资委等相关部门牵头成立国有企业债务风险应急处置小组,建立健全柳州市市属国企债务风险的资金管控、监测预警与应急处置机制。

2.债务监测系统

南通提到“依托财政部和省纪委两大债务监管系统,实时动态监测债务情况”;锦州提到“充分发挥‘地方政府债务管理系统’和‘财政部债务监测平台’作用,加强债务数据调度分析和动态监控”。湘潭提到,“搭建市本级债务管理系统及账户在线监控平台,完成24家银行上线投产使用”。

3.制定还款计划

株洲提到“建立‘631’到期债务资金监测机制,动态监测企业到期债务缺口情况”;南阳提到“印发《关于落实“631”债务偿还机制工作的通知》,督促企业提前制定偿债方案和应急预案”。

(三)事后:避免偿债风险

若债务出现兑付困难,政府通过应急资金池、信用保障基金、偿债备付金等避免偿债风险。如怀化提到“按照‘谁负债、谁偿还’、‘谁使用、谁偿还’、‘统一管理、规范使用’原则设立6亿元应急资金池”;许昌提到“设立偿债资金池,夯实债务偿还主体责任”;贵州省财政安排20亿元资金设立省级债务风险应急资金池;遵义市建立规模5亿元的市级政府隐性债务风险应急资金池;湖南设立100亿元的债务风险化解基金;镇江设立100亿元的债务平滑资金;甘肃、兰州设立国有企业信用保障基金。