上期回顾:原创丨【地方隐性债务化解系列】专题二:地方政府隐性债务发展历史

下期预告:原创丨【地方隐性债务化解系列】专题四:地方隐性债务滋生的根源及化解困境

我国地方政府隐性债务规模并无官方数据披露,具体有多大规模很难说清楚。依据当前一些官方机构和学者的测算,隐性债务存量规模较为庞大(表4)。据国际货币基金组织(IMF)预测,2021年和2022年中国地方政府隐性债务将达到61.40万亿元和71.30万亿元,占当年GDP的比重分别将上升到54.4%和59.4%。国际清算银行(BIS)数据显示我国2020年政府部门信贷的名义价值为68.05万亿元,结合财政部公布的2020年末我国政府债务余额为46.55万亿,BIS数据与官方口径的政府债务余额差额可理解为BIS认定的地方政府隐性债务规模,为21.50万亿元。截至2022年末,中诚信国际口径隐债规模在52-58万亿间,增速从2017年的18%以上压降至2022年的11%以下。据中泰证券首席经济学家李迅雷估算,到2022年末,全国城投有息债务为51.96万亿元。根据2023年3月财政部原部长楼继伟在《比较》杂志上发表的《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文中表示,地方政府隐性债务余额数据没有官方统计,市场估计在30万亿-50万亿元。2023年7月27日,瑞银亚洲经济研究主管汪涛发文称,瑞银估算我国2022年底地方融资平台债务余额为59万亿元(全都未计入地方政府显性债务)。其中,估计约73%(43.07万亿)的地方融资平台债务属于地方政府隐性债务,而其余部分则属于商业性企业债务。

根据国际货币基金组织(IMF)提供的历年债务规模数据可知(图2):2016-2021年地方政府显性债务均低于隐性债务;从债务增长率来看,尽管地方政府隐性债务在2016-2020年呈现出逐年递减的态势,但是隐性债务规模增长率仍保持在14%以上。考虑到地方政府隐性债务规模偏大,两位数的增长率每年会带来较大的债务增量。

图 2:2016-2021年地方政府隐性与显性债务规模(单位:十亿元)

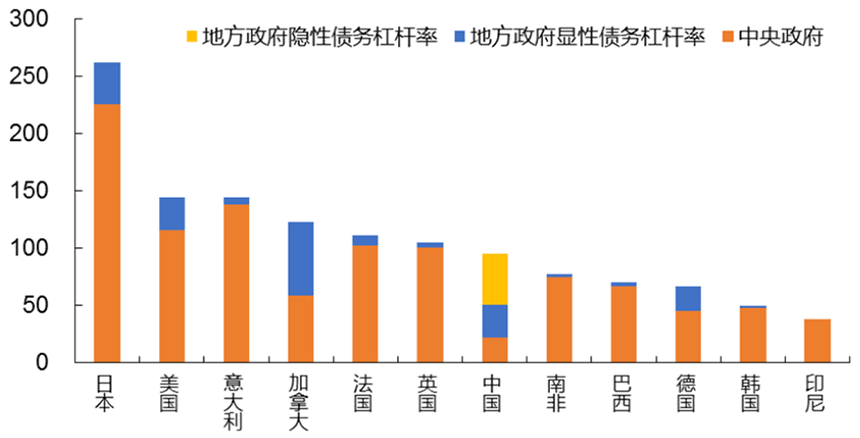

目前我国的债务水平尚在可控和安全的范围之内,但结构性压力非常突出。

一是中央政府债务与地方政府债务结构不合理。政府债务包括中央政府债务与地方政府债务。在国际上,大部分国家都是中央政府的债务占比远超地方政府,而我国地方政府债务却远高于中央(图3)。截至2022年底,比较主要经济体中央政府的杠杆率水平,中国几乎是最低的,大概维持在20%左右,反观美国联邦政府的杠杆水平已经达到130%。但中国的地方债(含隐性地方债)占GDP的比例高达74%,应该是全球最高的。而美国只有28.8%,日本为36.6%,德国为20.9%,法国为9.4%。

图 3:2022年政府杠杆率(单位:%)

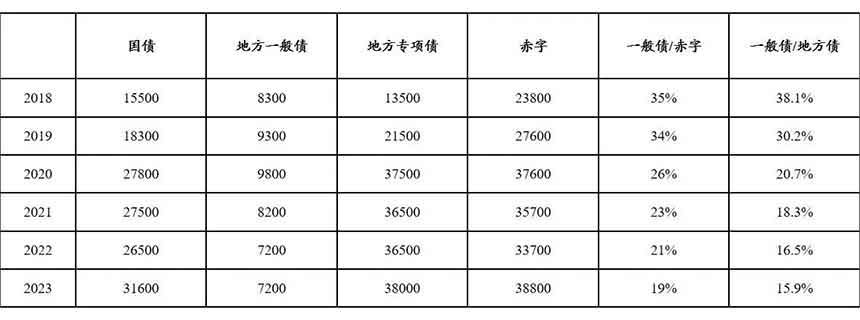

这反映出地方政府受到的预算约束较弱,中央政府的预算约束较强。众所周知,中央政府举债的成本通常低于地方政府举债的成本,相对于中央政府债务,地方政府债务的负担状况不容乐观。财政科学研究院院长刘尚希在第七届中国债券论坛上也表示:“当前地方债规模偏高,从风险管控的角度来说,需警惕潜在风险,所以有必要调整中央债和地方债的比例。”未来可逐步提高国债在政府债务中的比重,降低地方债务比重,均衡政府债务的层级风险。二是显性债和隐性债结构不合理。根据中泰证券首席经济学家李迅雷对隐性债务的估算,截止2022年末,地方政府债务中仅有三分之一是显性债务,另外三分之二则是隐性债务,且大部分通过城市投融资平台进行融资。地方政府显性债务以政府直接债务为主,具体包括财政部代发债券、地方财政部门发行的债券、政府统借统还资金以及预算法规定的支出(如签发行政事业单位人员工资及养老金形成的债务),融资成本低,透明度高,风险性较小。而隐性债务通常是政府通过地方融资平台,利用商业银行主导的影子银行体系进行债务融资,融资的复杂不透明性和高融资成本相结合,使得地方政府隐性债务具有不可忽视的结构性风险,在未来的债务偿还过程中很可能演变为债务违约危机。三是一般债和专项债结构不合理。地方政府发行债券分为一般债券和专项债券:一般债券是政府为缓解经费不足发行的,以本地区的财政收入作为担保,资金可用范围更加广泛,投资也更为多元化;专项债券,以项目建成后取得的收入作为保证,有固定的投资方向和投资项目,不能随意用于其他地方,专项债不纳入赤字。《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》显示(表5),2023年地方一般债额度为0.72万亿,地方专项债额度为3.8万亿,新增地方债额度合计4.52万亿,相比上年增加1500亿。从占比来看,一般债占地方债额度的比重为15.9%,创出历史新低。一般债比例在下降,而专项债占比则在提升。是由于近年来地方债务率快速上升且突破警戒线,地方债额度的扩张受到限制,而中央政府仍有加杠杆的空间,中央加杠杆意味着要增加中央财政赤字。在给定赤字的情况下,中央财政赤字(即国债额度)可以多增,相应地方财政赤字(即一般债额度)要控制。在给定地方债额度的情况下,由于一般债额度被压缩,专项债规模就稳中有升。表 5:国债、一般债、专项债额度变化情况(单位:亿)数据来源:政府工作报告、预算报告

随着专项债的大规模发行,专项债资金的使用问题逐渐暴露。专项债的要义在于项目收益与融资自求平衡。但一些地方通过做高收益的方式包装发债造成项目现金流收入估算虚高,导致专项债券的还款来源实际上并没有保证。审计署2020年审计报告披露,5个地区将204.67亿元投向无收益或年收入不足本息支出的项目,偿债能力堪忧。

业内对一般债、专项债的结构调整讨论颇多,代表人物如前财政部长楼继伟。楼继伟建议,需提高地方一般债占比,降低地方专项债占比。

我国地方政府性债务的不均衡性主要体现在地区和层级分布不均衡。

(一)地区横向不均衡——中西部地区债务风险远高于东南部

我国中西部地区的经济社会发展水平远远落后于东部地区,实施公共建设需求也大,但财政收入有限,因此财政压力大,对融资借款的依赖性强,隐性债务问题也就更为严重,产生了横向的不均衡。

根据企业预警通公布数据(表6),从2022年省级政府的宽口径负债率来看,共有11个省份超过90%,其中,东部地区仅2个,中西部地区则出现了9个省份;从宽口径债务率来看,共20个省份超过债务率红线,其中东部有6个省份债务率超过300%,除天津市外,其余5个省份均略高于300%,中西部省份几乎全军覆没,7个省份的债务率甚至超过500%;从财政自给率来看,东部债务较为严重的省份,财政自给率均超过平均水平40%,对上级财政的依赖较小,而中西部省份总体低于平均水平,地方政府收入与支出不成比例,更容易陷入地方政府债务危机。总体来看,东部地区的地方政府债务风险要显著低于中西部地区。由此我们可以得出,中国政府债务的分布具有鲜明的异质性,中西部地区的政府债务压力相对更高,东部地区的政府债务压力相对较低。

注释:在上表中,宽口径负债率高于90%、宽口径债务率高于300%、财政自给率低于40%的省份,相关数据用阴影标准。

(二)层级纵向不均衡——市、区县级政府偿债压力远超省级政府

由于省级以下地方经济不够发达,财政收入来源少,加上由于我国的行政发包体制,地方政府债券的发行规模只能由上级政府来决定,市、区县级政府没有权力发行债券,而同时行政级别低的政府越要承担着沉重的建设责任,因此财政收支的矛盾更为突出,这就导致市、区县级地方政府隐性债务风险和还债压力远超省级政府,造成了纵向的不均衡。具体体现在以下几个方面:一是市、区县级政府城投债规模远高于省级。根据Wind数据统计,2023年上半年,地市级和区县级主体仍是城投债发行主力,发债城投企业中,地市级主体占35.71%,区县级主体占50.06%;地市级和区县级主体城投债发行规模合计占81.54%,发行规模同比有所增长。二是市、区县级城投债中“借新还旧债”占比高于省级。“借新还旧债”用途主要用于偿还即将到期的有息负债本金及利息。2023年1-5月城投发行的公募债中,市级、区县级平台“借新还旧债”发行数量占比分别为67.9%、65.8%,明显高于省级的44.7%。由此可见,省级平台的发债资金用途限制明显比市级、区县平台宽松,市级、区县平台偿债压力更重。三是区县级平台偿债指标弱化更加明显。根据Wind和安信证券研究中心的统计数据来看,2022年区县平台平均资产负债率上行0.8%,大于省和市级的0.1%和0.5%;区县平台平均短期有息负债占比上行3.1%,大于省和市级1%左右的上行幅度,从绝对值看区县平均短期有息负债占比也达到29.5%,明显高于省和市级。市、区县级政府通过城投平台发债的规模高于省级,但偿债能力却不足,尤其是区县级政府,由于区县级融资平台力量较弱,有些是空壳公司,有些没有优质资产,许多平台开展的主营业务也不多,偿债能力有限。同时,区县级政府需要承担绝大多数公共服务、公共设施的支出,很容易产生收支缺口。从省、市、区县三级的情况来看,区县级政府面临着更大偿债压力。

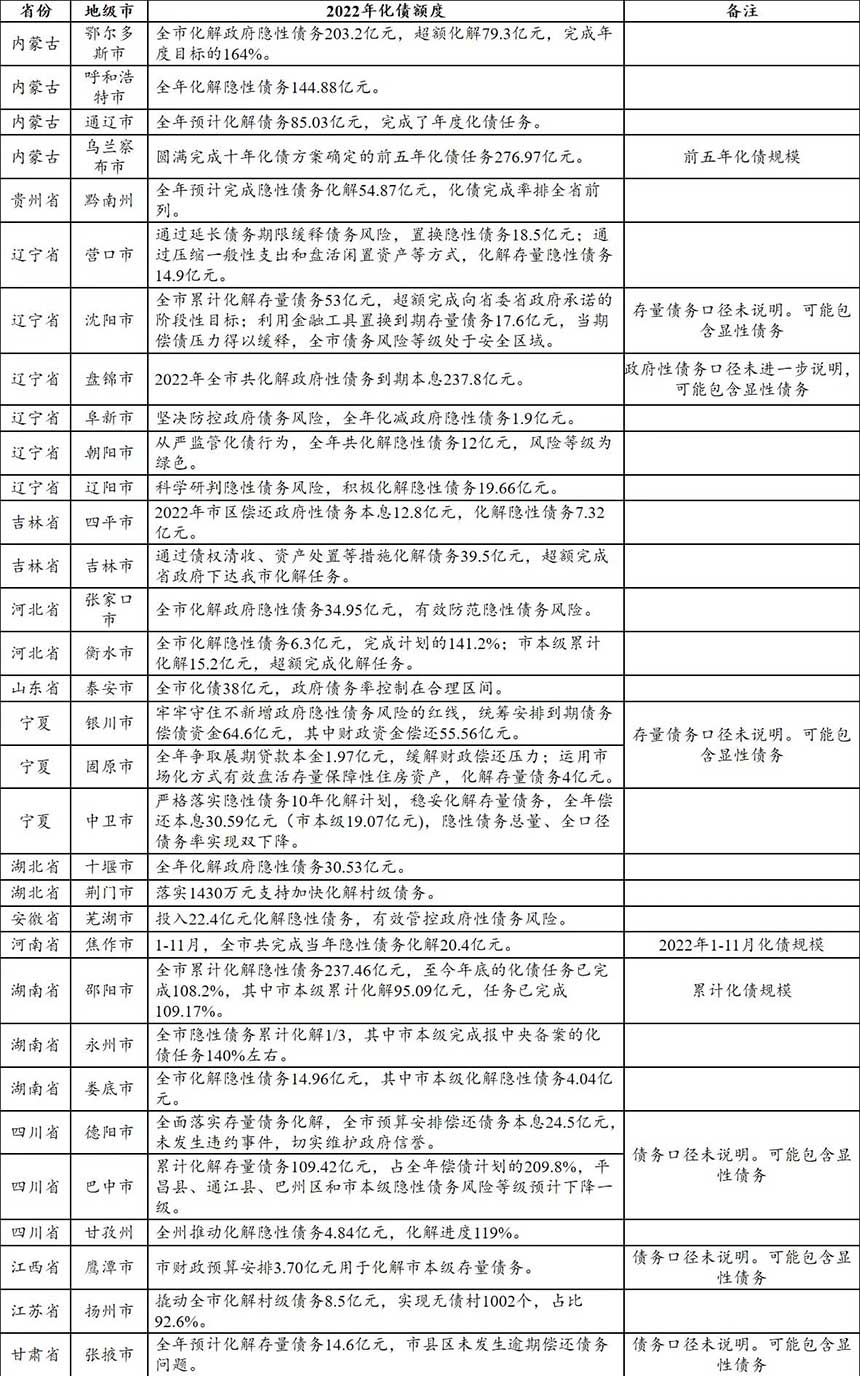

从隐债清零情况来看,根据我们检索统计,截至2022年底,广东和北京分别于2021年、2022年实现全域清零。上海虽暂未公开宣布完成全域清零任务,但浦东、奉贤、崇明、金山、松江和闵行这6区已在2022年宣布实现隐性债务清零。江苏、内蒙古、青海等地实现局部清零。从隐债化解进度情况来看,截至2022年底,广西、宁夏隐债规模已化解50%以上,另有多地超额完成了2022年化债任务。根据全国各地2022年预算执行报告或政府工作报告统计(表7),45个地级市在预算执行报告或政府工作报告中提及完成年度化债任务,主要分布在江苏、四川、内蒙古、陕西、湖南等省份。其中,江苏是提及完成化债任务最多的省份,包括南通、常州、盐城、泰州、南京、无锡、扬州、淮安、宿迁、镇江共10个地级市,其次是四川,7个地级市提及完成化债任务。资源型省份内蒙古和陕西化债也较为积极,分别有5个、4个地级市提及完成年度化债任务。值得注意的是,23个地级市明确表示超额完成化债任务,主要分布在江苏、陕西、四川等省份。资料来源:政府预算执行报告、政府工作报告、安信证券研究中心注释:*表示超额完成,**表示由政府工作报告披露

32个地级市在预算执行报告中披露了隐债化解规模,主要分布在内蒙古、贵州、辽宁、吉林、河北等省份(表8)。表 8:披露化债规模的32个地级市

资料来源:政府预算执行报告,安信证券研究中心

根据以上资料判断,截至2022年末,地方政府隐性债务总体化解进度应该在33%-50%之间,化解规模在4-7万亿元左右。结合2022年12月19日,财政部长刘昆在《学习时报》中披露“地方隐性债务减少1/3以上”。不难看出,隐债化解工作正如火如荼地进行,且卓有成效。

(二)部分地区债务化解不及预期

近两年,中西部地区城投债有关的负面消息层出不穷。2022年8月,“19兰州城投PPN008”发生技术性违约;2022年底,遵义道桥156亿银行贷款宣布展期20年;2022年9月至2023年2月,柳州城投累计5张商业票据发生逾期。贵州省人民政府发展研究中心在调研地方政府债务后更是得出了“受制于财力水平有限,化债工作推进异常艰难,仅靠自身能力已无法得到有效解决”的结论。

同时,不少省份在预算执行报告中指出化债存在的问题(表9)。如河南、新疆、贵州、甘肃、四川等均有提及部分县(市、区)债务负担较重、债务风险等级较高、债务还本付息进入高峰期等。

表 9:部分省份的地方预算执行报告中指出化债存在问题

(三)个别地区化债存在违法违规现象

一些地方和单位的领导干部政绩观存在偏差,纪律观念不严,严重影响了隐性债务风险防范化解工作成效。

1.隐性债务违法违规化债主要类型

个别省市在化债过程中存在违规违法行为,除违规新增隐性债务外,还包括隐债数据及化债数据不实、借新还旧、少数化债不力、多报/漏报隐债等(图4)。

图 4:隐性债务违法违规化债主要类型

为推动有关地方和部门切实开展问责工作,财政部和审计署分别在相关报告中披露各地政府隐性债务案例以发挥警示教育作用(附件1)。2022年5月18日,财政部集中通报八起地方政府隐性债务问责典型案例,涉及新增隐性债务、隐性债务化解不实等行为。安徽省安庆市化债不实371.76亿元、新增隐性债务3.5亿元;河南省信阳市浉河区假借医院采购药品名义新增隐性债务2.5亿元;贵州省兴义市通过国有企业举债融资新增隐性债务2.99亿元;江西省贵溪市通过融资平台公司募集资金用于市政建设支出新增隐性债务1.7亿元;湖南省宁乡市新增隐性债务11.24亿元、化债不实4.17亿元;河南省孟州市借政府购买服务名义新增隐性债务4亿元;浙江省湖州经济技术开发区通过占用国有企业资金方式新增隐性债务15.95亿元;甘肃省兰州市七里河区欠付公益性项目工程款新增隐性债务1.55亿元。这也是财政部自2018年11月之后,再次在其网站上对违规举债案例进行披露。同年7月29日,财政部又发布《关于融资平台公司违法违规融资新增地方政府隐性债务问责典型案例的通报》,通报八起新增地方政府隐性债务典型案例。陕西省延安市新区投资开发建设有限公司、延安新区市政公用有限公司通过代政府借款等方式违法违规融资36.8亿元;黑龙江省牡丹江市城市投资集团有限公司通过政府承诺方式违法违规融资18亿元;贵州省遵义市新区建投集团有限公司通过政府部门担保方式违法违规融资3亿元;江苏省原洪泽县城市资产经营有限公司通过抵押公益性资产发债方式违法违规融资10亿元;安徽省池州金达建设投资有限公司通过质押政府购买服务协议约定的应收账款方式违法违规融资5亿元;山东省原沂南县城乡建设发展有限公司通过以财政资金为还款来源发债方式违法违规融资5亿元;江西省乐平市古戏台投资管理有限公司、原乐平市国有资产经营管理有限公司通过抵押储备土地和公益性资产方式违法违规融资4亿元;重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司通过财政担保方式违法违规融资0.55亿元。审计署在2017年和2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果中提及防范化解重大风险,其中披露了个别地方政府该季度违规新增隐性债务情况。2017第三季度,江西、陕西、甘肃、湖南、海南5个省的5个市县通过出具承诺函等违规举借政府性债务64.32亿元;2017第四季度,5个省的6个市县通过违规出具承诺函、融资租赁、签订工程类政府购买服务协议等方式变相举债,形成政府隐性债务154.22亿元;2018第二季度,6个省的9个市县(区)以签订政府购买服务协议等方式,形成地方政府隐性债务88.63亿元;2018第一季度,黑龙江省大庆市、重庆市南岸区通过向企业借款等方式违规举借政府性债务19.7亿元;2018第二季度,6个省的9个市县(区)以签订政府购买服务协议等方式,形成地方政府隐性债务88.63亿元;2018第三季度,4个省的4个地区以签订借款合同等方式,新增地方政府隐性债务30.01亿元。在这种警示作用下,有关地方和部门也主动开展问责工作,根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209号)的相关规定公开通报辖区内的违法违规化债情况。2020年1月,辽宁省本溪市公开通报高新区管委会、市住房城乡建设局在地方政府隐性债务申报工作中存在漏报、错报等问题。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈地方政府隐性债务问责办法〉的通知》(中办发〔2018〕46号)、《财政部 发展改革委 人民银行 审计署 银保监会 证监会关于规范做好地方政府隐性债务变动统计工作的通知》(财预〔2019〕158号)精神和2020年1月19日市政府第55次常务会议决定,对高新区管委会、市住房城乡建设局在全市范围内给予通报批评,并责令高新区管委会、市住房城乡建设局对下属责任单位漏报、错报等问题立即纠正、限期整改。2022年5月,广西省德保县人民政府公开县内隐性债务化解不实问责情况:2019至2020年期间,广西德保县银发投资集团有限公司存在将实为“借新还旧”在财政部监测平台录为债务化解,导致隐性债务化解不实。依法对广西德保县银发投资集团有限公司进行通报批评,同时,由广西德保县银发投资集团有限公司向德保县人民政府作出深刻书面检查;对德保县财政局时任党组书记、局长农某某同志进行批评教育;对德保县财政局时任总会计师朱某某同志进行批评教育;对广西德保县银发投资集团有限公司董事长农某某同志进行诫勉;对广西德保县银发投资集团有限公司时任董事、副总经理农某某同志进行谈话提醒;对广西德保县银发投资集团有限公司时任董事、财务总监陆某某进行批评教育。2023年1月,广西市田东县通报财政部广西监管局在2021年上半年隐性债务变动核查中发现,广西田东现代农业投资有限责任公司在承担田东县易地扶贫搬迁平洪安置点配套学校二期建设项目债务化解工作中,化债不实。根据中央、自治区的有关规定,田东县人民政府对广西田东现代农业投资有限责任公司进行通报批评。附件1:部分地区政府违法违规化债案例