原创丨【地方国有企业内控管理专题】国企集团如何管理子公司这张“弓弦”的“张弛之道”?

【往期回顾】

原创丨【地方国有企业内控管理专题】“兵无常势,水无常形”一一地方国有企业如何持续加强“内部控制+风险管理”的体系构建?

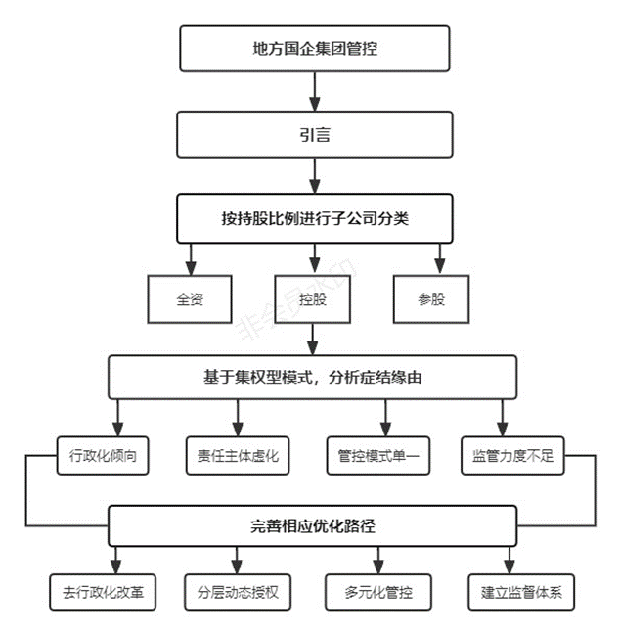

集团管控体系的出发点是促进地方国企保持可持续性发展的态势,即利用特定管理方法来整合集团内部的资源,在充分利用并合理配置资源的基础上,发挥各种资源的最大效能,实现集团价值的最大化。但集权程度过高的管理模式很难使集团的各项业务活动及时高效的进行下去,甚至会阻碍集团的发展。

(一)行政化色彩严重

部分国企采用相对集权式的集团管控,使得管控包含浓厚的行政化色彩。究其原因,一是在于有些集团高管人员大多来自政府机关,工作经历主要源于行政体制机制,造成大多数管理层的行政级别观念较重,自然更倾向于集权型管控;二是在于国资作为出资人对集团公司在经营决策、业务发展等方面行政干预过多,政府行政命令替代集团公司内部治理机制。长期行政管理,企业在市场竞争中更多是依靠行政资源去竞争,心态与思想的差距,必然导致对市场竞争不敏感,不能将市场化业务与政策性业务进行区别对待,不利于企业管理效率的提高。

(二)企业责任主体虚化

而集权型管控模式下,往往还存在集团高管人员与子公司负责人重叠度高的问题,不仅削弱了集团公司层面职能部门的能力建设,还不利于集团的整体协同效应的发挥。具体而言,像子公司上报材料,一方面,职能部门难以或不敢发表指导意见,大多会呈给分管负责人定夺了事。另一方面,子公司人员在碰到问题时,也大多寻求分管负责人支持。长此以往,会造成集团公司的职能部门形同虚设。再者,例如高管人员由于分管子公司,其自身绩效可能与子公司的经营业绩挂钩。所以,在一定程度上会把分管子公司的利益最大化作为目标,难以顾及集团的总体利益最大化。在这种模式下,虽然降低了沟通成本,但二者之间的协助和制衡作用并未得到充分的发挥。

(三)管控模式过于单一

由于各子公司涉及行业广泛、子公司业务市场化竞争程度不同,再加上控股比例的差异,若都采用同一种管控模式势必造成多数子公司水土不服,影响相关子公司的发展。对于持股比例不同的子公司,更不适用于单一的管控模式。其一,集团对全资型子公司放权不足,管控方法仍处于“一竿子捅到底”的发展阶段,容易引发授权放权不当的风险。其二,对控股子公司独立的法人治理机制重视度不高,集团公司应按照相关规章处理,不能对经营决策等重要事项干涉过多。其三,因部分参股公司存在保密性严格与配合度较低的情况,致使集团对参股子公司无法达到真正实际的管理,集权型模式在此塞而不通。

(四)监督管理力度不足

受传统审计理念等因素影响,在集团管控模式下绝大多数地方国企虽已在内部专门设置了内部审计机构,但一般只集中在集团企业,其下属各级子公司中则少有单独设立内部审计机构。在人员配置上,出于节约成本等因素的考量,内审工作通常会交由内部财务工作人员、纪检人员等兼职完成。由于这些工作人员自身专业性、综合素养水平较为有限,加之受到经营层与企业高层管理人员的直接制约,使得其应有职能难以得到充分发挥,内审监管质量有待加强。此外,鉴于内部审计流程繁多,包括制定和实施内审计划、编制内部审计报告等。若子公司全盘套用集团的内审模式,而不考虑实际开展运营管理业务的差异,则会导致内审监督机制如空中楼阁,内审工作缺乏实操性。

再者,归口工作机制的空白,欠缺有效与合理的统一规划,各部门根据各自的工作内容制定制度和流程,表现形式各异,这不但导致归口管理部门的缺失,管理杂乱无章,而且造成全体员工缺乏统一认识,执行力不高。因此,集团管控要想做好监督管理,不能简单地理解为只做形式、走过场,应该要采用合规手段试行,毕竟改革并非一蹴而就,先形成符合实际的可推行的经验样本,在集团内部由上往下逐步推行,最终实现监管全覆盖。

(一)破除行政化管理倾向

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,文件提到:使市场在资源配置中起决定性作用,形成更加成熟更加定型的市场经济体制,为此需要大幅度减少政府对资源的直接配置,简政放权,还权于企;以及依据山东省地方文件《德州市国企改革三年行动实施方案》第二十一至第二十四条明确指出:深入推进政企分开、政资分开,国资监管机构不干预企业依法行使自主经营权;深入开展分类授权放权,推进企业差异化分类考核等。

因此,地方国有企业应逐步脱离传统的行政管理手段,取消或淡化高管层的行政级别,积极实施符合现代化企业发展需要的管理制度。比如提高地方国企高管市场化选聘的比例,摒弃过去薪酬、福利、晋升机会与行政级别相挂钩的旧模式,更好地推动企业的“去行政化”改革。

(二)分层次动态授权管理

虽然集团高管兼任子公司负责人有利于争取集团总部的资源支持,同时也利于深入了解子公司情况,加快集团公司层面的决策效率。但基于长远发展角度,这是以牺牲长期规范化的集团管控为代价而获取短期子公司业务发展为目的。因此,建议集团与子公司高管人员区分开,提升外派子公司高管履职管理水平,同时合理制定母子公司权限细则,确定子公司承担责任及独立决策范围。比如明确哪些需上报集团,集团的相关职能部门批复、审核后,子公司方能自行裁决,使得集团能够对子公司有效统筹,预留子公司发展空间。

另外,按照“分类实施、分步推进、分级落实”原则,把握授权空间,例如制定落实子公司董事会职权工作方案、制定子公司经理层决策事项权责清单等,确保授放权工作的规范性。以“行权评价+动态调整”为手段,强化对子公司分类分层管理、有效监督的动态授权管理机制。进一步健全集团范围内分层次授权管理制度体系,激发子公司发展活力。

(三)多元化混合管控模式

集团公司一贯采用单一集权型的管控模式是不合时宜的,由于各子公司的业务与股权比例不同,应采用多元化的管控模式,建议集团应对全资、控股、参股子公司实施差异化管理,例如区分不同子公司的收益收取管理办法、以及差异化的子公司经营业绩考核方案等。另外,对于参股比例较低的子公司,建议采取财务管控型模式,关于与集团公司的运营关联性较高的控股子公司,建议采取运营管控型模式,而对于全资子公司,集团维持原集权型管控模式也未尝不可。但对于长期失血过多的子公司,应关闭或者及时退出,从某种意义上讲,这也是集团公司实现长远发展的重要策略之一。

(四)建立严谨的监督体系

地方国企需结合自身实际,积极采用内部审计与外部审计相结合的方式。对内,在成立集团企业董事会的基础上,下设专门内部审计委员会,而集团管控下的所有二级企业也应专门设置相应的内部审计机构,并直接接受集团内部审计机构人员的监督管理。对外,企业立足自身审计业务需要,聘请第三方专业审计机构,配合企业内部审计人员协同完成监督工作。除此之外,加强子公司董事会、经理层履职评价,明确监督内容、周期等方面,加大违规经营责任追究力度,以此有效提高地方国企的内审质量。

最后,优化归口管理路径,基于业务经营管理、后勤运营支撑等功能,明确集团公司职能部门与子公司各部门的对口管控工作内容,主要包含财务、经营管理、投融资、内审监督、法务合规、考核激励、外派人员管理等方面。比如集团对子公司的业绩评价体系方面,除了国资大力推行的经济增加值等考核指标外,集团针对较为市场化的公司也可引入平衡计分卡等方法进行业绩评价。通过业绩考核发现各子公司的经营管理问题,及时反馈并督促各子公司实施改进措施,引导子公司的良性可持续发展,提高管理水平。