原创丨【城投融资策略系列】专题二:城投融资困境的成因

专题一回顾:原创丨【城投融资策略系列】专题一:城投融资环境不容乐观

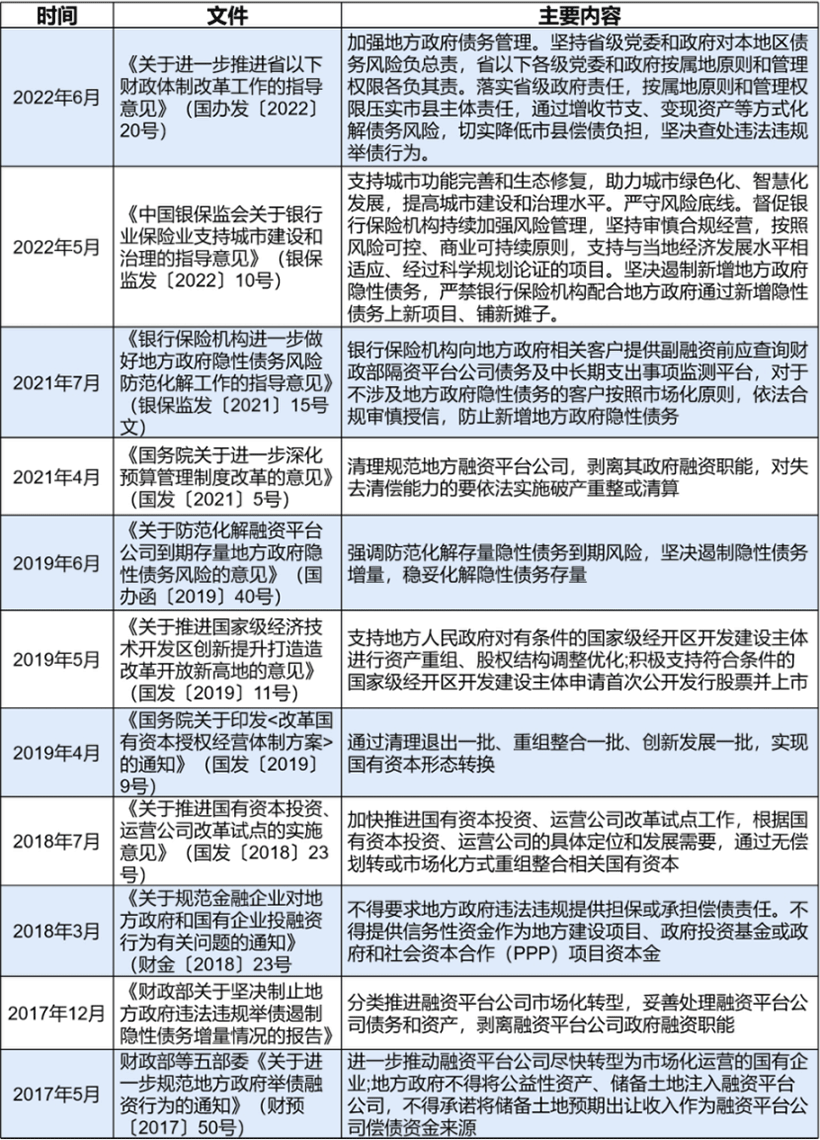

2013年以来,城投监管政策趋于严格和完善,2013年银监会10号文、2014年国务院43号文、2017年财政部50号文、发改委1358号文、2018年194号文等多个政策文件确立了剥离城投平台政府融资功能的原则,要求从人员、资产、职能、信用等方面划清政府与企业的边界,推动平台公司市场化转型。

“十三五”时期,财预[2017]50号、财金[2018]23号、《政府投资条例》等政策密集出台,政府投融资体系面临“再平衡”格局,如《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)指出“可采用改组和新设两种方式设立国有资本投资、运营公司,根据具体定位和发展需要,通过无偿划转或市场化方式重组整合相关国有资本”;《国务院关于印发<改革国有资本授权经营体制方案>的通知》(国发[2019]9 号)提出“通过清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批,实现国有资本形态转换”。

2021年以来为控制隐性债务增长,清理规范地方融资平台公司重新成为政府的重要事项,随着国发【2021】5号、银保监发【2021】15号文等文件的出台,尤其是国发【2021】5号文要求“对失去清偿能力的要依法实施破产重整或清算”,平台公司整合转型提上日程。

地方融资平台的典型融资模式即政府赋予平台土地使用权,融资平台利用土地使用证融资以进行基础设施建设,此后通过土地出让收入偿还前期借款。在此模式中,土地收益是外部融资的重要担保与还款来源。但伴随经济进入新常态,土地供给逐步减少,房地产市场深度调整,土地收益作为偿债来源已难以持续。根据中指院数据,2021年全部省份土地出让收入合计7.26万亿元,同比下降11%;分区域看,综合财力较弱的区域土地出让收入跌幅普遍较大,其中云南、西藏及海南3地降幅大于60%,黑龙江、内蒙古、广西及新疆4地降幅大于40%。

2022年5月17日,财政部公布了2022年4月财政收支状况。数据显示,2022年1-2月国有土地使用权出让收入7922亿元,同比下降29.5%;1-3月国有土地使用权出让收入11958亿元,同比下降27.4%;1-4月,国有土地使用权出让收入15012亿元,比上年同期下降29.8%。土地出让收入的大幅下跌,融资平台偿债来源削弱,弱化了综合财力偏弱区域的偿债能力。

其次,“后城镇化”对城市开发与城市经营两大基本盘带来了深远影响。在城市开发层面,传统城投依赖地方政府的土地财政,“以二级平一级”与“以地产平公建”的传统模式在“后城镇化”时期难以为继。以上综合因素影响下,城投公司的偿债基础被动摇。

(一)城投公司资产质量较弱

城投公司的资产构成主要来源于以下两个阶段的注入:

快速发展时期(2004-2011年):2004年国务院出台《关于投融资体制改革的决定》,确立企业投资主体地位,界定政府投资职能和投资范围,掀起了一轮城投公司大面积重组或设立的浪潮。这个时期对于新设立的城投公司,其为了从银行等信贷机构获得信贷性融资,地方政府通常对其进行财政资金或土地、学校、医院、公园等公益性资产的注入,并对其融资进行增信。这一阶段是以“做大资产”为基本导向,对城市的资源、资金、资产、资本的初步梳理和整合,主要为快速做大资产规模,打造承贷主体。资产注入方式主要以政府通过行政手段对城投公司进行公益性资产无偿划转为主。在城投公司上述“拼装式”的资产整合重组模式下,资产类型以公益性资产为主,可经营性资产非常少,绝大多数业务回款直接来源是地方政府。

转型发展时期(2012年至今):2012年财预[2012]463号文提出“地方政府对融资平台公司注资必须合法合规,不得将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产作为资本注入融资平台公司。地方政府将土地注入融资平台公司必须经过法定的出让或划拨程序”。为达到融资政策对城投公司项目现金流的要求,实现城投公司自身造血功能的增强,地方政府开始对城投公司进行棚改、保障房、供水电热气、垃圾处理、污水处理、城市广告经营权等可经营性资产的注入。此类资产虽然有一定现金流,但仅有微薄利润或亏损,资产收益以投资补贴运营为主,需要政府补贴以平衡缺口。

经过以上两个阶段的资产注入,城投公司资产规模虽然庞大,但资产质量却较差。从资产构成来看,由于大多数城投公司是由政府通过财政拔款或注入土地、股权等资产成立,甚至包括注入公立学校、公立医院、公共文化设施、公园、公共广场、机关事业单位办公楼、市政道路、非收费桥梁、非经营性水利设施、非收费管网设施等公益性资产,因而城投公司天生便存在有效资产不足的局面。同时,由于城投公司从事的业务主要是公益性或准公益性项目的建设投资运营,这些资产受建设周期长、政府回购慢、回报率低等因素影响短期内难以变现,因而,城投账面上趴着大量的存货、应收账款等变现能力差的资产。

从资产流动性来看,由于地方城投公司有较高比例资产是为了进行融资而承担了较大金额的对外担保责任,处于受限状态,这些资产不仅难以变现,而且由于占比较高使得城投公司无法通过追加资产质押、抵押担保而获得续贷或展期,因而再融资能力较差。此外,不同区域城投之间的资产变现能力存在差别,欠发达地区由于经济活跃度低,基础设施等资产流动性要弱于发达地区。

从资产收益性来看,由于多数地方城投公司的资金投向以公益性项目或准公益性项目为主,这些项目本身能够产生的经营收益十分有限,同时多数城投公司为扩大融资额度而被动注入了大规模的公益性资产,这也大大拉低了资产的收益率。根据中证鹏元筛选的城投公司样本数据来看,城投公司2020年末资产收益率仅为0.72%,资产周转率仅为9.29%,因而,资产质量表现较差。

2、经营性资产规模较小

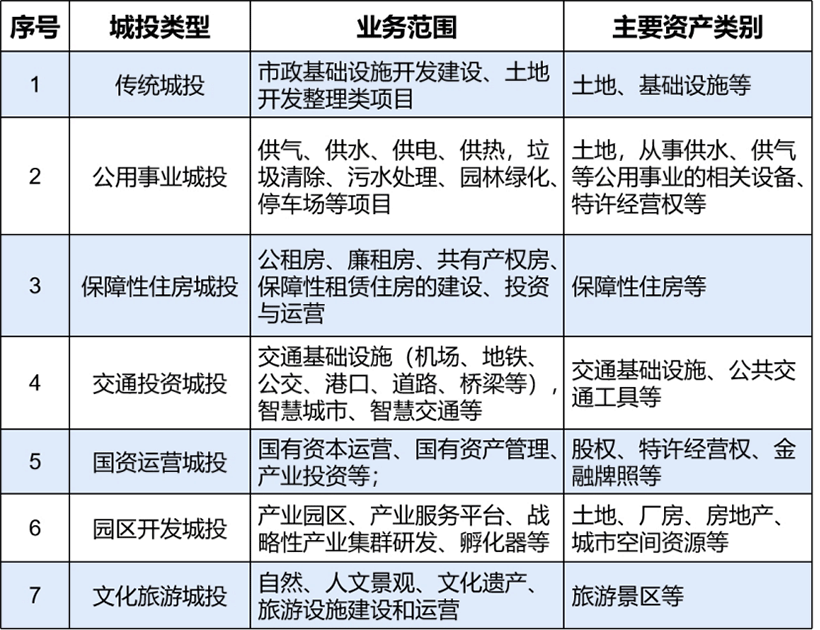

由于长期从事政府赋予的公益性项目投资运营职能,城投公司形成和拥有较多的公益性资产和资源性资产,部分城投还拥有少量的经营性资产,像宾馆、酒店、商业地产等。除了货币资金等少数资产类别外,不同领域的城投其主要资产类别差异较大。比如,传统城投公司主要从事的市政基础设施开发建设和土地整理等业务,其主要资产便是土地和基础设施,公用事业城投主要从事的是公租房、廉租房、共有产权房、保障性租赁住房的建设、投资与运营,其主要资产类别便是保障性住房等。此外,部分城投还拥有特许经营权、金融牌照和城市空间资源等方面的无形资产。虽然近年来在地方政府投融资体制转型背景下,城投公司转型加快,经营性业务在不断壮大,对城投形成了有益的补充,但由于城投公司从事这些业务的时间较短,缺乏一定的积累和沉淀,城投向市场化业务转型成绩并不突出,城投业务目前仍然还是以公益性业务为主。经营性资产规模总体较小。

发展环境变革下,融资平台在前期债务快速扩张的同时并未培育与其负债水平相适应的资产经营能力与盈利能力,使其对外部融资极为依赖且敏感。伴随中国经济发展进入新常态,经济运行的深刻变化使得地方融资平台的发展环境面临深刻变革,前期债务扩张模式已难以维持,“成也融资,败也融资”的发展困境迫使现阶段的平台企业谋求转型,面临迫切的转型压力。然而目前地方政府融资平台投资结构较为单一,在政策的强监管下(尤其是融资强监管),平台融资环境与业务转型压力加大,经营能力问题影响自身债务循环,多数城投公司尚未真正建立市场化机制。

城投公司的产生是来源于地方政府的融资需要,是中央和地方事权、财权划分的结果。从诞生之日起,城投公司的发展就不是自主市场选择的结果,而是行政化的结果。在长期的发展过程中,地方政府过于强调融资、建设,而忽视城投公司的公司发展的需求,对城投公司按部门、事业单位管理,让城投公司失去了企业发展本应具有的内生动力。主要体现在以下几个方面:

第一、行政指令代替了公司决策与管理。城投公司的经营目标、经营计划、重大工作、融资需求、投资指向无一不是来源于地方政府,很多地方政府也热衷于将城投公司看作一个部门,以行政命令代替公司的董事会、经理层,代替公司的管理体系。这样一来,城投公司就习惯于听命令、看通知,而疏于公司治理、经营、管理,自然也就不再具备独立的市场化生存能力。

第二、资源代替了能力。城投公司长期以来是依靠地方政府注入的资源、资产、资本、资金获得发展空间的。地方政府将可以融资的土地等资产、资本、资金注入城投公司,壮大资产规模,增强融资能力。这个过程中城投公司也养成了“看米下锅”的模式,对地方财政极端依赖,完全不具备市场化的经营能力,依赖资源而缺乏能力。

第三、长期缺乏公司运作的组织与队伍基础。在所有国有企业类型中,区县城投公司的公司治理能力普遍非常薄弱,公司的组织支撑能力、队伍的结构等都处于较弱水平,缺乏专业组织、专业人才、专业管理能力,有一种“守着金饭碗要饭”的感觉。

第四,市场化运作能力较差,城投公司运营效率低。无论是在承接项目方面,还是内部运作机制方面,部分地区地方政府融资平台还是会首先会满足地方政府需求,市场化运作能力较差,导致运营效率较低。

所以,区县城投公司想要突围,从行政化到市场化是必由之路,化被动为主动才能真正突围。